激光共聚焦显微镜作为光学显微成像领域的前沿技术,凭借其高分辨率、三维成像能力和多模态分析优势,已成为生物医学研究、材料科学及工业检测的核心工具。本文将从技术原理、市场规模、应用领域、竞争格局及未来趋势等维度,全面解析激光共聚焦显微镜行业的现状与发展方向。

一、技术原理与创新突破

激光共聚焦显微镜通过激光束扫描样品,结合共聚焦针孔技术滤除非焦平面杂散光,实现光学断层扫描与三维重建。其技术演进可归纳为三大方向:

超分辨技术突破

通过STED(受激辐射损耗)、STORM(随机光学重构显微镜)等技术,激光共聚焦显微镜分辨率已突破传统光学衍射极限(可达250nm以下),可清晰解析细胞骨架、病毒颗粒等亚细胞结构。

多模态融合成像

现代激光共聚焦显微镜已集成双光子激发、荧光寿命成像(FLIM)、光片照明等技术,实现活体深层组织观测与分子动力学分析。

硬件性能升级

扫描速度:共振振镜技术使单层扫描时间缩短至0.1秒,满足活细胞动态观测需求。

光毒性控制:低功率近红外激光(如785nm)减少光漂白效应,延长活体样本观测时间。

自动化操作:AI辅助自动聚焦与智能参数优化,将实验效率提升300%。

二、市场规模与增长动力

全球市场格局

2023年规模:全球激光共聚焦显微镜市场规模达44.33亿元人民币,预计以4.71%的CAGR增长至2029年的59.14亿元。

区域分布:北美(35%)、欧洲(28%)、亚太(30%)构成三大市场,其中中国市场份额占亚太区的40%,年复合增长率超8%。

驱动因素分析

生命科学需求:单细胞测序、类器官研究等前沿领域对高精度成像的依赖加深。

材料科学进展:二维材料、电池电极等纳米结构分析需求推动设备采购。

工业检测升级:半导体缺陷检测、生物医药质量控制对激光共聚焦显微镜的分辨率与速度提出更高要求。

三、应用领域深度拓展

生物医学研究

细胞生物学:观测线粒体分裂、自噬体形成等动态过程。

神经科学:北京大学医学部利用Nikon A1R HD250系统,实现活体斑马鱼胚胎神经元迁移的实时追踪。

临床诊断:中山大学附属D一医院采用Leica STELLARIS 8系统,对乳腺癌组织进行HER2蛋白**定量。

材料科学与工业检测

纳米材料分析:解析石墨烯层间距、金属有机框架(MOF)孔隙结构。

半导体检测:检测芯片表面亚微米级缺陷,提升良品率。

生物医药生产:监控脂质体纳米颗粒的粒径分布与包封率。

四、竞争格局与国产替代

国际厂商主导G端市场

Zeiss、Leica、Nikon占据全球60%以上份额,产品以超分辨系统与多模态平台为主。

Olympus通过FV4000系列强化活细胞成像优势,配套环境控制模块支持37℃恒温观测。

国产设备加速崛起

舜宇光学科技推出FV-EX系列,关键部件国产化率达78%,性能对标进口中端机型。

政策支持:“十四五”规划明确将G端显微镜纳入科研仪器研发专项,推动技术攻关。

五、行业挑战与未来趋势

技术瓶颈待突破

超分辨成像速度:当前STED技术单帧采集需数秒,难以满足高速动态观测需求。

多模态数据融合:需开发统一算法平台,整合光学、电子显微镜及AI分析结果。

新兴应用场景

类器官研究:构建三维肿瘤模型的药敏性评估体系。

脑机接口:观测神经元突触可塑性,助力脑科学探索。

智能化转型

AI辅助诊断:基于深度学习的图像分割与定量分析,减少人工误差。

云显微平台:实现远程操控与数据共享,降低科研机构设备采购成本。

结语:技术融合驱动产业升级

激光共聚焦显微镜行业正处于技术爆发与应用拓展的关键期。随着超分辨成像、多模态融合与AI技术的深度融合,激光共聚焦显微镜将从传统科研工具升级为智能化的多学科分析平台。国产厂商通过技术突破与政策扶持,有望在G端市场实现进口替代,推动中国在全球显微成像领域占据战略高地。

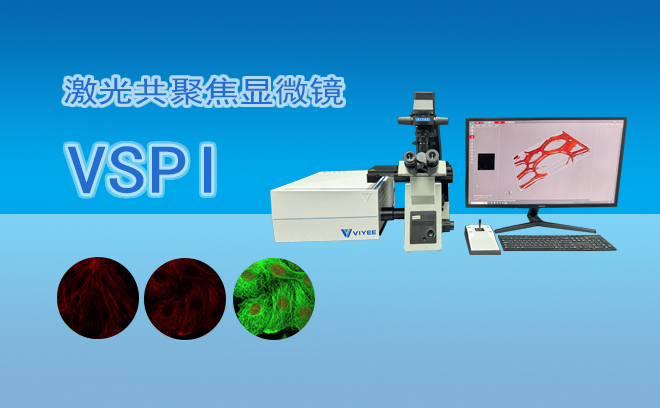

微仪光电是一家集显微镜、显微镜自动化、显微专用摄像系统、图像分析系统的研发、生产及销售为一体的国家J******、“专精特新”中小企业,先后通过国家“*******质量管理体系”认证、“ISO13485医疗器械质量管理体系”认证、“ISO14001环境管理体系”认证、“ISO45001职业健康安全管理体系”认证及医疗器械生产备案凭证;是“全国光学和光子学标准化技术委员会显微镜分技术委员会(SAC/TC103/SC2)”委员单位,并参与10项国家标准制修订工作。

公司主营业务:超分辨STED显微系统、VSPI显微共聚焦系统、医疗显微镜、工业显微镜、生命科学显微镜、科研级显微镜、数字成像系统、显微镜自动化与图像识别、3D超景深显微镜、VIFISH荧光原位杂交成像分析系统、GMP审计追踪软件、VIYEE清洁度自动分析检测系统、光学模块定制开发。