超分辨光学显微镜技术突破传统光学衍射极限,将分辨率提升至纳米级,为生命科学、材料科学等领域带来革命性观测手段。中国在该领域虽起步较晚,但依托政策扶持与市场需求,已形成独特竞争格局。本文将从技术演进、企业布局、市场竞争三个维度,解析中国超分辨光学显微镜行业的发展脉络。

一、技术演进:从跟跑到领跑的跨越

1. 国际技术封锁下的自主突围(2000-2010年)

超分辨技术早期由德国马克斯·普朗克生物物理化学研究所Stefan Hell团队、美国哈佛大学Eric Betzig团队等主导,其受激辐射损耗显微技术(STED)与光激活定位显微技术(PALM)分别于2000年、2006年问世。同期,中国科研机构主要通过国际合作引进技术,如中科院生物物理所与德国欧洲分子生物学实验室(EMBL)建立联合实验室,开展STED显微镜应用研究。

2. 国产化技术体系形成(2011-2015年)

随着国家重大科研仪器研制项目启动,中国超分辨技术进入自主创新阶段:

结构光照明显微镜(SIM):苏州医工所突破空间频谱调制算法,研发出国际首台双模态超分辨SIM,分辨率达85nm,打破国外技术垄断。

随机光学重构显微镜(STORM):清华大学团队开发出高密度荧光标记技术,将STORM成像速度提升至0.5秒/帧,较传统方法提升10倍。

3. 前沿技术融合与标准制定(2016年至今)

多模态融合:华中科技大学团队将STED与SIM结合,研发出时空分辨率达30nm/2ms的复合显微镜,适用于活细胞动态观测。

AI赋能:中科院光电所引入深度学习算法,实现超分辨图像重建效率提升,降低硬件成本。

标准制定:中国仪器仪表学会发布《超分辨光学显微镜术语及性能测试方法》团体标准,规范行业发展。

二、企业布局:科研机构主导,民营企业崛起

1. 科研机构技术转化

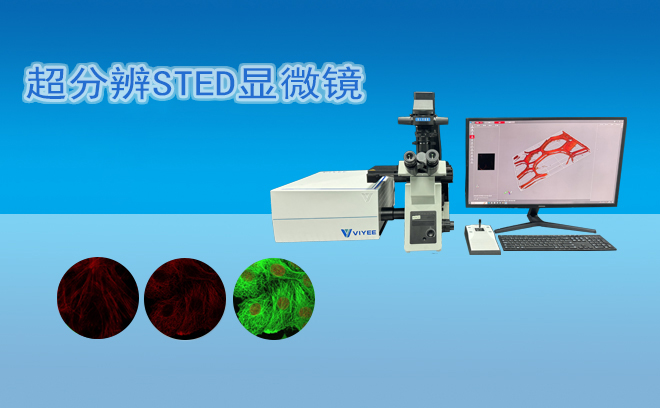

中科院系:苏州医工所成立中科科仪,推出商业化SIM产品,占据国内科研市场30%份额;光电所技术孵化企业推出STED显微镜,进入生物医药企业供应链。

高校系:清华大学技术团队创立,开发出模块化超分辨系统,适配多种荧光显微镜主机。

2. 民营企业差异化竞争

G端市场突破:宁波永新光学推出共聚焦超分辨显微镜,分辨率达120nm,进入高校重点实验室。

性价比策略:深圳瑞科生物推出桌面级STORM系统,售价仅为进口产品的1/3,抢占基层科研市场。

应用场景拓展:上海复享光学开发出用于半导体检测的超分辨模块,分辨率达50nm,进入工业检测领域。

三、市场竞争:政策驱动下的格局演变

1. 进口替代加速

政策扶持:国家自然科学基金委设立“超分辨显微成像”专项,累计资助超2亿元;地方政府通过首台(套)重大技术装备补贴,降低用户采购成本。

成果显著:国产超分辨显微镜在中科院系统采购占比从2015年的5%提升至2023年的45%,进口品牌市场份额被压缩。

2. 区域集群效应显现

长三角:依托苏州纳米城、上海张江等产业园区,形成从核心部件到整机集成的完整产业链。

珠三角:深圳、广州企业聚焦模块化产品,通过快速迭代抢占细分市场。

成渝地区:依托中科院光电所技术辐射,布局工业检测领域。

3. 国际合作与竞争并存

技术引进:部分企业通过与蔡司、徕卡成立联合实验室,提升系统集成能力。

标准输出:中国主导的《超分辨显微镜性能评估规范》获ISO立项,增强国际话语权。

四、未来趋势:技术融合与场景深耕

多模态融合:结合光片显微镜与超分辨技术,实现大样本快速三维成像。

AI+显微镜:开发智能图像分析系统,自动识别细胞器互作网络。

临床转化:推动超分辨技术在病理诊断中的应用,如肿瘤标志物原位检测。

工业检测:开发适用于半导体、锂电行业的在线检测模块,分辨率达30nm级。

中国超分辨光学显微镜行业已从技术跟随者转变为并行竞争者,在政策、资本、需求三重驱动下,正加速构建“基础研究-技术转化-产业应用”的创新生态。未来,随着多学科交叉融合,中国有望在全球超分辨成像领域占据更重要的地位。