超分辨光学显微镜作为突破光学衍射极限的革命性工具,其发展历程深刻映射了中国科学仪器行业从技术引进到自主创新的蜕变之路。2014年诺贝尔化学奖授予超分辨成像技术,标志着该领域进入全球竞争新阶段。中国在此赛道上虽起步较晚,但通过政策扶持、产学研协同与资本驱动,已形成独特的竞争格局。本文将系统性梳理中国超分辨光学显微镜行业的历史演进脉络,解析技术突破与市场博弈的关键节点。

一、技术萌芽期(2000-2010年):国际垄断下的技术追赶

1. 全球技术垄断格局

国际巨头主导:徕卡、蔡司、尼康、奥林巴斯四大厂商掌控超分辨核心技术,如STED(受激发射损耗)、PALM(光激活定位显微)等技术**壁垒高筑。

中国技术空白:国内显微镜产业集中于中低端教育市场,G端超分辨领域完全依赖进口,核心部件(如物镜、激光器)国产化率不足5%。

2. 政策启动技术追赶

科研布局:国家自然科学基金委设立“纳米专项”,支持清华大学、北京大学等单位开展超分辨成像基础研究。

二、技术突破期(2011-2020年):政策驱动与国产替代加速

1. 政策红利释放

“十三五”规划:将G端光学仪器纳入科技重大专项,提供研发补贴与税收优惠,推动苏州医工所、上海光机所等机构突破大数值孔径物镜技术。

采购倾斜:政府采购政策明确国产设备比例要求,2018年国产显微镜在科研机构采购占比首超15%。

2. 关键技术突破

物镜国产化:永新光学攻克1.4NA(数值孔径)物镜镀膜技术,打破德国肖特玻璃垄断,使G端物镜成本下降40%。

光源创新:中科院团队开发405nm半导体激光器,替代进口气体激光器,提升STED显微镜稳定性。

3. 市场竞争格局演变

国际巨头应对:蔡司推出Elyra 7超分辨系统,集成AI图像重构算法,巩固G端市场;徕卡通过本土化生产降低成本,抢占中端市场。

国内企业崛起:

永新光学、麦克奥迪、微仪光电等。

三、自主创新期(2021-2025年):产业链整合与全球竞争

1. 产业链协同创新

上游突破:舜宇光学建成国内首条GMP级光学元件生产线,物镜批量生产良率提升至90%。

中游整合:永新光学与中科院联合实验室开发MINFLUX纳米显微镜,实现6nm定位精度,跻身国际D一梯队。

2. 市场竞争新态势

国内市场:

G端领域:国产超分辨显微镜市场份额从2020年的5%跃升至2023年的18%,主要供应高校、科研院所。

中低端市场:麦克奥迪、江南永新、微仪光电通过性价比策略,挤压国际品牌份额,教育市场国产化率超60%。

国际市场:

出口增长:2024年国产超分辨显微镜出口额达1.2亿美元,东南亚、中东市场增速超30%。

技术输出:永新光学向俄罗斯、巴西输出STED技术,建立本地化服务中心。

3. 资本与人才驱动

融资热潮:2021-2024年,超分辨领域融资事件超50起,总金额超80亿元,红杉、高瓴等机构入局。

人才回流:海外华人科学家团队回国创业,如STED技术***之一宋贤林加盟苏州医工所,推动技术转化。

四、未来竞争格局展望

1. 技术演进方向

多模态融合:超分辨与光谱成像、电子显微镜技术结合,实现从纳米结构到化学成分的全息分析。

AI赋能:深度学习算法优化图像重构速度,将数据采集时间缩短至传统方法的1/10。

2. 市场格局预测

国内市场:预计2030年国产超分辨显微镜市场份额超40%,生命科学、半导体检测领域需求爆发。

国际竞争:中国厂商将挑战国际巨头在G端市场的垄断地位,东南亚、非洲或成主战场。

中国超分辨光学显微镜行业的竞争格局演变,是政策、资本、技术、人才多要素共振的结果。从技术空白到产业链自主可控,从国际垄断到全球市场博弈,中国厂商正以“创新+性价比”策略重塑行业规则。未来,随着量子光学、AI技术的融合,中国有望在超分辨领域实现从“并跑”到“领跑”的跨越,为全球纳米科技发展贡献中国方案。

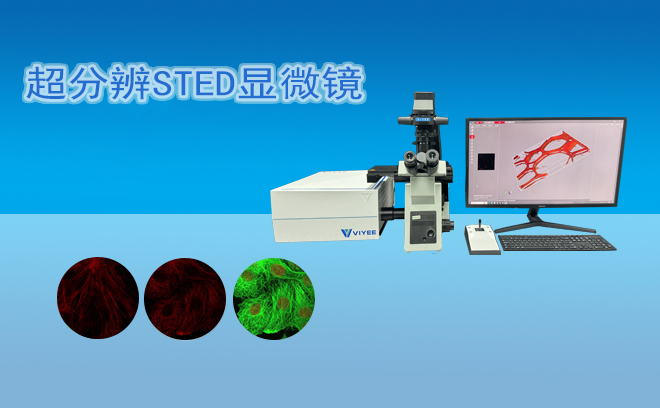

微仪光电是一家集显微镜、显微镜自动化、显微专用摄像系统、图像分析系统的研发、生产及销售为一体的国家J******、“专精特新”中小企业,先后通过国家“*******质量管理体系”认证、“ISO13485医疗器械质量管理体系”认证、“ISO14001环境管理体系”认证、“ISO45001职业健康安全管理体系”认证及医疗器械生产备案凭证;是“全国光学和光子学标准化技术委员会显微镜分技术委员会(SAC/TC103/SC2)”委员单位,并参与10项国家标准制修订工作。

公司主营业务:超分辨STED显微系统、VSPI显微共聚焦系统、医疗显微镜、工业显微镜、生命科学显微镜、科研级显微镜、数字成像系统、显微镜自动化与图像识别、3D超景深显微镜、VIFISH荧光原位杂交成像分析系统、GMP审计追踪软件、VIYEE清洁度自动分析检测系统、光学模块定制开发。