超分辨光学显微镜作为突破传统光学衍射极限的J端工具,在生命科学、材料科学及纳米技术领域具有不可替代的战略价值。然而,中国企业在这一G端仪器赛道上长期面临技术封锁、市场垄断与供应链掣肘。本文将从技术困境、竞争态势、破局策略三大维度,剖析中国超分辨光学显微镜企业的生存现状与发展路径。

一、技术封锁:核心部件与算法的卡脖子之痛

1. 关键部件依赖进口

物镜与光源:德国肖特、日本HOYA等垄断G端物镜市场,国产物镜分辨率稳定性不足。

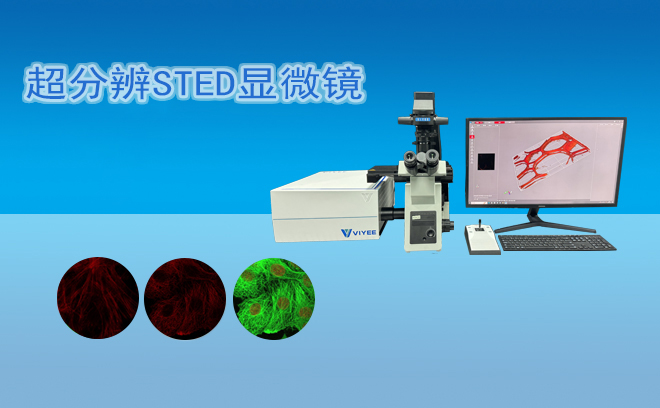

探测器与算法:滨松光子、安道尔等占据CMOS探测器G端市场,核心超分辨算法(如STED、SIM)**被蔡司、尼康等封锁。

2. 研发成本高昂

超分辨显微镜研发投入占比达15%-20%,中小企业难以承担长期技术攻关。

二、市场竞争:外企垄断与价格战的双面夹击

1. G端市场失守

蔡司、徕卡、尼康占据全球70%G端市场份额,中国医疗机构与实验室高度依赖进口设备。

2. 中低端市场内耗

国产设备集中于中低端市场,价格战导致价格年均降幅3%-5%,毛利率承压。

三、破局策略:从国产替代到全球化突围

1. 技术攻坚:自主创新与产学研协同

案例:超视计科技推出HIS-SIM显微镜,分辨率达85nm,实现活细胞实时成像;哈工大团队开发SACD技术,将超分辨成像速度提升百倍。

路径:联合高校与科研院所攻关核心算法,通过并购或合作获取**技术。

2. 国产替代:政策红利与场景深耕

政策机遇:《政府采购进口产品审核指导标准》要求生物显微镜****国产化,部分省份对首台套设备提供30%补贴。

场景拓展:聚焦医疗诊断(如肿瘤早期筛查)、半导体检测(如芯片缺陷观测)等刚需场景,提供定制化解决方案。

3. 全球化突围:新兴市场开拓与产业链协同

新兴市场:东南亚、中东等区域对性价比需求高,国产设备价格仅为进口设备的50%-70%。

产业链整合:长三角企业联合攻克光学玻璃、精密加工等上游技术,降低对日本、德国依赖。

4. 资本赋能:加速技术产业化

2024年超分辨领域融资超50亿元,资本助推企业从实验室走向规模化生产。

四、未来趋势:智能化与跨学科融合

1. 技术方向

AI融合:深度学习优化图像重建算法,缩短超分辨成像时间。

多模态成像:结合共聚焦、双光子技术,实现多尺度观测。

2. 竞争格局

国内企业(如永新光学、舜宇光学)通过产学研合作突破技术壁垒,预计2030年国产G端市场份额突破25%。

中国超分辨光学显微镜企业的突围之路,本质是技术自主创新与产业链协同的攻坚战。政策红利、新兴市场需求与资本助力,正为企业打开“国产替代+全球化”的双轮驱动通道。在这条赛道上,唯有以技术为矛、以生态为盾,方能在全球G端仪器竞争中占据一席之地。